books

扔掉书本上街去

7.6

寺山修司是一个跨界奇人,既是优秀的电影导演、演员,也是杰出的诗人、评论家和戏剧家。他执导的《再见箱舟》《死者田园祭》被列为电影旬报年度十佳影片,并获戛纳电影节金棕榈奖提名;他创作的《草迷宫》《狂人教育》等成为日本前卫戏剧的代表作品。

本书中寺山修司攫取生活的每个片段,将强烈的个人风格和天马行空的思路灌注于字里行间。他以狷狂不羁的才华、风格另类的作品俘获了包括岩井俊二、森山大道、安藤忠雄等在内的无数人。

book

書摘

经历过十七岁少年山口二矢、小森一孝的历史主义(政冶袭击)后,片桐操和永山则夫的地理主义挫折(步枪、手枪犯罪)又将如何改变 20 世纪 70 年代少年犯罪的形式?我很关心这一过程。之所以如此关心,是因为它让人感到,这个时代的少年犯罪正是这个时代国家犯罪的反映。

“速度是带有权力性的”

赌博是一种思想性的行为,它带有类似于“单一奢华主义"的性质。工薪族平平淡淡地上班下班,身处那种索然乏味的量人为出、四平八稳的和睦家庭之中。他们虽然脑子里想着“有没有什么好玩的’’,生活却依然日复一日波澜不兴风平浪静。而赌博,就俨然成了突然打破这种平静的“大事"。

谁都在追求随大流的安定生活,然而谁都同时想摆脱千篇一律的生活。在这样的现代社会里,虚构的生死、摩托车赛赌博的“速度"则能让他们独享现实人生中无法得到的“荣光与悲惨"。这也可以说是时代感情的反映吧。

在当前社会里,如果按照平衡主义来分配一个工薪族的收人,那海外旅游就不用说了,即便是吃高级餐厅的牛排、买汽车、坐飞机也是消费不起的。这时候,有些想要体验一下的人就会放弃随大流,搬进、蟑螂的三张榻榻米大的小屋,然后买来吸人眼球的跑车;或是靠面牛奶凑合三天,第四天去马克西姆餐厅吃一顿牛排套餐。他们的这种选择,不禁令人觉得是一种“英雄般的"决策,因为他们明知自己在现实中不属于那个层次,却依然勉力为之。以往的幸福论是不论什么都随大流。当劝人从这种观点转变到舍弃其他、只追求一个特定目标的幸福论时,赌博者的眼光就显得越来越至关重要。这也可以说是超越自己的“速度的思想”吧。速度与赌博处于不可分割的关系之中,看清这一点才能恢复人的生存意义。

“单一破坏主义"不是什么新东西,它只不过是在近济学家所说的“单一奢华主义"里加上“单一贫乏主义"、然后再加上我的“建议离家出走”和“建议搬家”而已。说得再簡單點兒,我是提议在忽視人性倾向的传送带上打个小钉子那么大的孔,改善一点透气性儿。举个例子吧一一一单身公寓中一间四张半榻榻米大的背阴屋子里爬满了蟑螂但住在里面的那个人却拥有一辆阿尓法·罗密欧或玛莎拉蒂。这从他的生活水平来看,怎么都让人觉得不平衡。別人觉得,他要是用玛莎拉蒂的汽油钱买条紧身防寒衬裤该多好啊,他也可以搬到稍微好点ㄦ的(至少带抽水便器的)地方去住。可是他看上去压根不想那么做。

这样的人就叫作单一奢华主义者。与单一奢华主义者相反的是平衡主义者。平衡主义者对收入精打细算,虽然月月都存一点儿钱,但生活安排得井井有条,并无拮据之感。不过,如果按照平衡主义的方式去生活,退休前的生活规划自然可以一目了然,但也根本別指望会有任何惊喜。別说玛莎拉蒂了,他们就连马自达的库佩’买不买得起都打个问号。

这就是通过单一奢华主义(也就是数项贫乏主义)来尝试可能性。它是对凡事“合乎身份"观念的挑战。新宿旭町有个专打短工的自由工人,他靠一罐牛奶凑合了一星期,晚上就睡在车站长凳上,但他用省下来的钱在日生剧场看了樹木国歌剧院的演出。看完贝尔格的《沃采克》 后,他为剧中人只靠吃豆子度日的悲剧所感动,同时也知道了还有剧场这个“展现另一个世界"的地方。而这个自由工人倘若以此为契机完成了自我变革的话,那他的冒险就成功了。依我看来,对于这种闭塞状况中谋求个人转变(也就是恢复人性)的尝试来说,像他那样投石问路式的“单一××主义”将会越来越有效。

马克思主义没有论及自杀,右翼则不时言及自杀,这或許可以说明自杀的超自然性。馬克思主义中谈到了假借自杀形式的"他杀",精神分析學中则讨论的是他杀化的自杀。然而我们必须明白,自杀毕竟在结构上属于难以阐明的修辞世界。对于“生"的表述只有一个,而対于“死”却有很多:“死亡”“上路”“往生”“致命”“寿終”“絕命”……二人一起去死,十人集体去死,整个社会全都去死……这种设想不久以后勢必會使“负能量的现实”与“正能量的现实"对应起来。单独上路的地狱旅行有点兒乏味。既然要死,找个伴兒还是需要的。为了使自己人生的闭幕充满创意,如有哪位女士愿与我共同自杀,歡迎來信。

📊 Rating

Rate: 🐳🐳🐳🐳

Date: 2025-02-27

Description:paper book, borrowed

寺山修司,幽默、鬼才,很喜歡日式歌謠,幾乎每篇文章中都引用。忍過一些日本男作家的toxicity,覺得有些觀察和思考角度真像靈光,很有趣。

深感我的生活就是寺山修司寫的單一奢華主義,一種窮盡今天的活法,但也不是那種信奉享樂主義縱慾恣意的人生。也還好沒有變成黑塞說的「這樣的癡肥庸才、這樣樂觀的小市民主義」,滿足於平均分配小日子。

是必須這樣活,否則就死了。

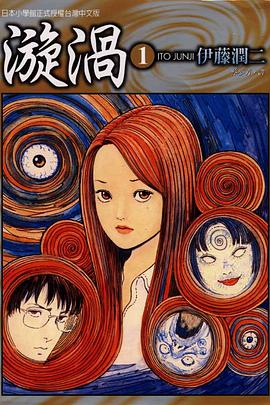

漩涡

9

在一个被漩涡诅咒的黑涡镇,镇民一个接一个地开始为漩涡状的图案执迷,彷佛传染病般的乌云罩顶。有人意外丧生,死状有如漩涡,有人身体开始盘旋如漩涡,有人则头发如漩涡般蔓生席卷。没有人知道诅咒的来源和原因,由不明现象和集体恐慌所酝酿出的气氛,却比真正现身的鬼魅更具情绪感染力。

book

📊 Rating

Rate: 🐳🐳🐳🐳

Date: 2025-02-27

Description:paper book, borrowed

一個純愛故事,驚歎伊藤潤二能找到這麼多帶有螺紋的事物,用到故事裏也毫不突兀,瑰麗的想象力,心驚膽戰的美麗與純愛。

被遗弃的日子

8

★ “那不勒斯四部曲”作者埃莱娜•费兰特 解构婚姻的黑暗与谎言

★ 奥尔加的故事就是一个女人如何对抗遗弃的故事,在经历最低沉、最崩溃的阶段之后,又重新振作起来,讲述遗弃如何改变她,但没有毁灭她。——埃莱娜•费兰特

★ “《被遗弃的日子》是经过很多痛苦的挖掘才写出来的,这本书给了我信心。”

★ 著名导演罗伯特•法恩扎 改编同名电影《被遗弃的日子》(2005)

————

三十八岁的奥尔加突然步入生活的地狱:丈夫马里奥为一个年轻女人抛下她和年幼的儿女,还有一条叫奥托的狼狗。

奥尔加失去的,不仅是一段十五年的婚姻,还有她对生活的全部感觉。她一封封地给丈夫写无法寄出的信,徒劳理清自己婚姻解体的原因。她试图跟踪丈夫和情人的踪迹,不惜在大庭广众之下失态。她沉溺在被遗弃的羞辱中,任由身边的一切陷入混乱:小型车祸、孩子生病、爱犬中毒,还有和邻居共度的荒唐一夜。

但奥尔加并没有沦为她自童年起就恐惧成为的“弃妇”。在不留情面的自我审视和亢奋的写作中,她抹去了长期以来对丈夫和婚姻的虚假投射,最终找到了自己。

《被遗弃的日子》(2002)是意大利作家埃莱娜•费兰特创作的第二部长篇小说,2005年由罗伯特•法恩扎改编成同名电影。

————

为什么他那么轻易就丢弃了十五年的爱情、温情,还有我们度过的激情时光?时间,时间,他占有了我生命的那么多时间,现在就那么任性地毁掉了。这是多么不公平的决定,这也是单方面的决定。他抛开了过去的生活,就像那是一只落在手上、让人讨厌的虫子。

费兰特将锤子敲进身体,她邀请读者穿透纸页。——《金融时报》

《被遗弃的日子》从文学上让我们兴奋的地方在于,它描述了一个处于危机时刻的灵魂,几乎丧失了稳定和体面,她的心变成了理性和疯狂、幸存和失控彼此冲突的战场。——《纽约客》

令人惊叹……作者愤怒、狂暴的声音是罕见的。——《纽约时报》

book

📊 Rating

Rate: 🐳🐳🐳🐳

Date: 2025-02-27

Description:paper book, borrowed

半星扣在異性戀,但不管是X性戀,困境總是相同的,被什麼背叛,被

正義者

0

# 如果行事不擇手段,就會變成謀殺者,而我試著要成為的是伸張正義者!

# 一九五七年諾貝爾文學獎得主作品。

# 「他們相信每個生命都具有同等價值,沒有任何理念凌駕於人的生命之上,儘管他們為了理念而殺了人。他們身體力行這個理念,乃至於以自身的死來實現它。」——卡繆

卡利亞耶夫和他全世界的弟兄們拒絕神化自己,

因為他們拒絕剝奪別人生命的過度權力。

學習生存與死亡,想要成為人,就要拒絕成為神。

— 卡繆 —

《正義者》是一齣五幕的戲劇,卡繆改編一九〇五年俄國革命黨人行刺謝爾日大公的故事。大學生卡利亞耶夫反對俄國帝制統治,想尋求革命,他與同伴計畫以炸彈刺殺謝爾日大公,試圖動搖專制體制。第一次的行動因為謝爾日大公車上有無辜的孩童在,因而緊急取消,卡利亞耶夫認為即使革命重要,卻也不應該犧牲無辜的人,也與他的夥伴對此產生激烈辯論,討論為了正義的理念是不是可以不擇手段。之後卡利亞耶夫與同伴找到另一個機會,炸死了大公,但也因此入獄。大公夫人前去獄中與卡利亞耶夫對話,要他供出同黨,就可以換得赦免。卡利亞耶夫拒絕了,之後從容就義。他殺了人,雖然是有著更遠大的理念而殺人,但不以此理念為藉口,而以自己的生命付出代價成就正義,戰勝了歷史上種種想要站上神壇的虛無主義。

卡繆非常重視這段故事延伸出來的意義,在《反抗者》裡也加以討論。卡繆寫道:

「如此全然忘記自身,卻又如此關懷其他人的生命,可以想見這些有所不為的謀殺者體驗了反抗中最極端的矛盾。我們可以相信,他們在認為暴力是不可避免的同時,也認為暴力是不正當的,殺人是必需,但不可原諒。」

「他們認為不得不然的行動,卻又難以自我說服,就想出奉獻出自己來合理化一切的辦法,以犧牲自己生命來回答對自己提出的問題。對他們而言──如同對他們之前所有的反抗者一樣,殺人也就代表自殺,以命抵另一命,在這雙重犧牲之中,或許會滋生出一種價值。卡利亞耶夫、瓦納洛夫斯基和其他同伴相信每個生命都具有同等價值,沒有任何理念凌駕於人的生命之上,儘管他們為了理念而殺了人。他們身體力行這個理念,乃至於以死來實現它。」

《正義者》以歷史事實化身的人物,透過情感和對話表現出卡繆認為的反抗精神,標誌出誠實與責任的反抗意識,並非有理念的反抗便可以犧牲他人,唯一可以犧牲的只有自己,這部劇作也是卡繆對於真正的正義反抗所表達的敬意。

卡繆反抗系列三部曲:《瘟疫》、《反抗者》、《正義者》

名人推薦

# 吳錫德、阮若缺、朱宥勳 專文導讀推薦。

卡繆曾在諾貝爾文學獎頒獎典禮上表示:「若他們傷害的是我母親,我一定會站出來保護她。」作者一生追求的是公平正義,也頻頻對反抗專制的勇者致敬,但倘若他們的激烈手段可能傷及無辜者的話,卡繆寧可先衛護這群弱者,再完成偉大的理想。他明辨大是大非的精神,才是最純真、最無私的人性光輝。——阮若缺

綜觀卡繆一生的書寫創作,無論是小說、戲劇、哲學論述,幾乎部部都與「反抗」息息相關。而他所揭櫫的「反抗」實則與沙特等人倡言的「邁向自由之路」殊途同歸,其最終目的就是追求最高度的自由,自由說話、信仰及表述。——吳錫德

卡繆真正表現出來的,反而是「正義之難」,是「堅持正義時,必然伴隨而來的傷害」。卡繆的敘事立場,毫無疑問是站在革命分子一邊的,但整個故事卻是不斷對他們施以考驗,像是錘鍊金屬那樣熬磨角色的意志。——朱宥勳

仇恨之中沒有幸福可言。這一切的惡,這在我身上和其他人身上一切的惡。謀殺、懦弱、不公不義……喔,我一定,一定要把它消滅……但我會堅持到底!比仇恨到的地方更遠!——《正義者》

虛無主義者覺得這世界注定滅亡,所以殺人。反抗的結果則是相反,它是要拒絕承認殺人合理,因為其原則就是反抗死亡。——卡繆,〈南方思想〉,《反抗者》

book

📊 Rating

Rate: 🐳🐳🐳🐳🐳

Date: 2025-02-28

Description:paper book, borrowed

第一次讀卡繆的劇本。原來在辭去解放報記的者工作後,卡繆開始到劇團工作,正義者,源自歷史真實事件,一九〇五年俄國革命黨人以炸彈暗殺謝爾日大公,

同意

8.7

是的,我同意了,那年我十四岁。

他们说我不是受害者,而是同谋。

☆

推动法国性同意立法的现象级图书

授权29种语言 法语版销量超30万

让-雅克·卢梭自传奖| ELLE杂志读者大奖非虚构奖

☆

这是一部关于创伤、痊愈与勇气的回忆录。

作者瓦内莎·斯普林格拉以冷静、精确而坦诚的文字,讲述了自己14岁时被年长她30多岁的法国作家G引诱、控制,并发展出一段畸形关系的经历。关系破裂后,这段经历仍被G作为文学素材一再书写,他在文坛也声名愈盛,而瓦内莎仿佛被囚禁在文字中,失去了诠释自己人生的能力,永远停留在十四岁。

“选中那些孤独、敏感、缺乏家庭关怀的女孩时,G就清楚地知道她们不可能威胁到他的名声。因为沉默便意味着同意。”

有时候,只需要一个声音,就能打破沉默的共谋。

⚡

打破沉默的勇气之作,以亲身经历反思“同意”背后的权力不平等与暴力

直击未成年人成长环境中的层层疏漏,避免房思琪式悲剧再次上演

当谎言被伤害书写成浪漫,被掠夺的青春又由谁来偿还?

“爱情不分年龄,可问题并不在这里。”

“文学视自己凌驾于一切社会道德评判之上,但作为出版人,我们有义务让读者明白,成年人和未达到性同意年龄的未成年人发生性关系应当受到谴责,也会遭到法律的惩罚。 ——瓦内莎·斯普林格拉

⚡

推动法国社会变革的胜利之书,标志着法国社会对待恋童问题的态度转向

在西方社会引起巨大舆论震荡,《纽约时报》《卫报》《世界报》《金融时报》等重量级媒体纷纷撰文推荐

《同意》像一枚燃烧弹,向法国的脸上掷去,这是一部令人眼花缭乱又高度克制的愤怒之作……出版以后,检察官对G展开调查。他与三家出版社的合作被终止,终身津贴被取消……政府宣布将性同意年龄设定为15岁。无论从哪一种维度来看,她的书都是一次胜利。 ——《纽约时报》

⚡

鼓舞无数受伤心灵的治愈之书,引发万千读者深刻共鸣

我想代表我们所有人感谢作者:那些被强奸的年轻女孩,那些“荡妇”,那些不敢发声的人,那些发声却受到阻碍的人,那些不知所措的人,幸存下来的人,没能幸存的人,被污名化的人,被自恋的变态者摧毁的人,认为“一切都是自己的错”的人。我再一次发自内心地感谢她。——亚马逊读者

⚡

小开本设计,平装双封,轻便易携,舒适阅读

--------------------

《同意》是一个优雅铺设而成的陷阱,一部对欲望与文学提出尖锐质疑的回忆录,它还质疑了一种文化,这种文化痴迷于女性的青春与她们的经验匮乏,而非她们的艺术。 ——《巴黎评论》

斯普林格拉写下这部回忆录并不仅仅是为了她自己,她写作是为了呼吁人们停止将那种有毒的男性气质正常化,它不应该因为这个男性是一个“伟大的艺术家”而受到赦免……《同意》是悲剧性的,但也充满力量,并且它是有史以来关于这个话题最重要的证据之一。 ——《当代世界文学》

《同意》实际上探讨的是权力问题:我们把权力交给谁,以及应该在哪些方面加以限制。它亦是对不平等问题的纠正。 ——《星期日泰晤士报》

book

其中一點真人真事:要

火中遗物

7.4

【编辑推荐】

☆Goodreads4.02+好评,版权输出20多国,荣膺2017年巴塞罗那城市文学奖。

☆12则短篇故事,20余幅暗黑系绝美插图,创痛与美好并存,火焰与黑暗共舞。

☆光怪陆离的美洲大陆,奇诡迷人的都市怪谈。一部色彩浓郁、阴森锐利的故事集,剖析人性的至暗深处,探讨萦绕现代生活又深深植根于历史的恐惧。

☆阿根廷当代作家玛丽安娜·恩里 克斯,21世纪的女爱伦•坡,集博尔赫斯与雪莉•杰克逊风格于一身,叙述技巧媲美科塔萨尔。

☆入选《波士顿环球报》2017年最佳虚构作品;《纽约时报书评》《卫报》《科克斯评论》《环球邮报》等多家媒体联合推荐。

☆首度译介为英文便备受瞩目。人气作家凯莉•林克(星云奖、雨果奖、世界奇幻奖得主)、海伦•欧耶米(毛姆奖得主)、劳拉•范登•伯格(欧•亨利奖得主)和罗克珊•盖伊(TED百万点阅)等好评力荐。

————————————————————————

【内容简介】

《火中遗物》由十二则短篇故事组成。从充满现代气息的布宜诺斯艾利斯街头,到闷热荒蛮的热带丛林、荒僻的偏远小镇,从殖民地时代到现代,作者将阿根廷历史传说、社会事件糅合在一起,勾勒出一幅色彩浓烈、新旧交织的阿根廷图景。

深夜敲门的流浪小孩与第二天新闻中的谋杀案;一次蛮荒之地的旅行中如妻所愿人间蒸发的丈夫;将自己锁在房间里,潜行于网络的蛰居族;沉寂腐臭的黑水之下被唤醒的秘密;义无反顾跳入火堆的女人;一个受困于现实又痴迷于历史罪案的男人……他们看到了什么?他们会做出什么?

……

在清醒与幻梦之间,生活与恐惧从未如此真实。

————————————————————————

【媒体及名人推荐】

恩里克斯的故事具有历史和阶级意识,但她的角色从不沉湎于伤感或安逸。她超越现实主义的严苛束缚,追求更深刻也更令人不安的真理……引人入胜,充满诡谲而生动的细节……和黑色幽默。——《纽约时报书评》

让人身临其境,细节处仿若噩梦……勾画出一个支离破碎的世界,仿佛用刀片组装成的镜面球。——《卫报》

让读者措手不及,手法之微妙,实在不可思议……一部色彩浓郁,充满反叛精神的故事集,日常的恐怖就静候在每个未知的角落周围。——《科克斯评论》

恩里克斯用这部哥特故事集掘出了阿根廷“肮脏战争”中死者的尸骸。——加拿大《环球邮报》

暴戾而冷峻……这十二个故事如一幅哥特式肖像画,画中的国家跌跌撞撞,不安地逃离可怕的创伤记忆,而新的创伤却潜伏在每个角落。——《波士顿环球报》

她的故事以潜伏的不安破坏松动了日常。——巴塞罗那城市文学奖评审团

这些故事会搅乱你的内心,让你心绪难平。读就对了!——凯莉•林克(Kelly Link,星云奖、雨果奖、世界奇幻奖获奖作家)

她的作品如此新颖而富有冲击力,让人心跳加速,屏住呼吸。玛丽安娜•恩里克斯是当代虚构文学界不可或缺的声音,《火中遗物》必将引发轰动。——劳拉•范登•伯格(Laura van den Berg,欧•亨利奖获奖作家)

这些故事阴森锐利,张力十足,实乃上乘之作。面对它们的进击,我毫无抵抗力,就像恩里克斯笔下那些或诙谐或残忍或伤痕累累的人物无法抵御生活的冲击一样。——海伦•欧耶米(Helen Oyeyemi,毛姆奖获奖作家)

一部扣人心弦的短篇小说集——寂静的哥特式恐怖故事,借助或渺小或宏大的悲剧,真实地折射出人类境遇的错综复杂。关于女性,恩里克斯有很多话要讲:为自己争取一席之地的女孩们,失败婚姻的羁绊,贫穷与毒瘾的蹂躏……尖刻犀利,堪称优秀恐怖故事的典范。——罗克珊•盖伊(Roxane Gay,TED百万点阅作家)

在玛丽安娜•恩里克斯的故事中,恐惧就像阳光下的瓷砖上一团滑动的黑水,彷如幻觉,却又如此真切,那些看似绝无可能的恐惧可能真的会变成现实。——莱拉•格里罗(Leila Guerriero,阿根廷作家)

book

卡利古拉

0

“别人总以为:一个人那么痛苦,是因为他所爱的人一日之间逝去了。其实,他痛苦的价值要高些:那就是发现悲伤也不能持久,甚至痛苦也丧失了意义。”

罗马君主卡利古拉在情人死去之后,发现人格、尊严,甚至痛苦在死亡面前毫无意义。他开始极端使用他的权利,肆意地破坏、践踏一切人类原有的系统、善恶、情感,成了人人恐惧的暴君……他想知道什么是真理,什么是永恒,想要拆穿这世间所有的虚伪……

1938年加缪开始撰写《卡利古拉》并同时收集写《局外人》的资料,1940年完成《局外人》之后的三四个月,开始投入到《西西弗神话》重要部分的写作。《局外人》1942年发表,《西西弗神话》1943年出版,《卡利古拉》1944年出版。加缪将其合称“荒诞三部曲”。可以说《卡利古拉》和《局外人》《西西弗神话》一起,从小说、散文、戏剧“三位一体”共同呈现了加缪的“荒诞哲学”。

|加缪高分神作,挚爱粉的心头宝藏。

|与《局外人》《西西弗神话》并称“荒诞三部曲”,共同呈现加缪的“荒诞哲学”。

|一个疯王的故事,一个荒诞人的神话。

面对荒诞的现实,加缪再一次让一个独立的个体发出了质疑。

|荒诞!炸裂!真实!残酷!

一场惊心动魄的疯批美学盛宴,探讨爱与恨、生命与死亡、自由和禁忌、理想与现实、存在与永恒。

|法语文学翻译家李玉民译本。

新撰五千字序言,深入阐释加缪的荒诞哲学。收录《加缪论戏剧》,进一步了解加缪的文学创作。

|精装双封面设计,封面特种纸专色印刷,内文胶版纸印刷。

|「这个世界并不重要,谁承认这一点,谁就赢得自由。」

book

创伤的帝国

0

本书倾向一种叙事风格,通过对媒体上的新闻事件、公共讨论等的记录以及文献的研究,对“创伤”进行一项人类学的考察。研究首先设定了一个不同于一般认识的假设:即“受害”不仅仅是一个结果和事实,同时还是一个社会心理以及政治建构的过程。这涉及了现代社会道德秩序的再塑过程中,个体与社会、个体记忆与集体记忆等不同要素之间的关系。创伤同时还是一套语言体系,是人对非人性事件的一种见证、再描述和抗争。

本书从两条线索切入,一条是知识考古,对让-马丁•沙可、皮埃尔•让内以及弗洛伊德等人对于创伤的理论批判,以及美国911之后的“后创伤主义”的演变以及在法国的本土化。一条是把各种实证作为研究和讨论对象,包括20世纪60年西方社会的女性主义、精神健康,以及法国图卢兹2001年化工厂爆炸、巴以冲突、难民等不同的议程中各种行动者的表述,以及精神病科和心理医生等学科的介入进行研究。并认为创伤和苦难经历了后创伤主义后,已经使得“受害”已从一个单纯的心理创伤,通过这些再构过程,变成了一个政治主观性(subjectivité politique),并认为受害、苦难应该从一个道德经济学的视角去考察。

book

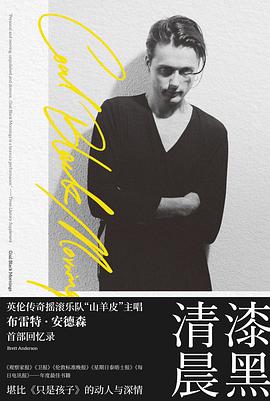

漆黑清晨

8.9

✨英伦传奇摇滚乐队“山羊皮”主唱 布雷特·安德森首部回忆录

✨堪比《只是孩子》的动人与深情

✨《观察家报》《卫报》《伦敦标准晚报》《星期日泰晤士报》《每日电讯报》年度最佳书籍

【看点推荐】

☆“山羊皮”乐队是英伦摇滚风潮中最具代表性的乐队之一,也是中国摇滚乐迷最早认识和热爱的摇滚乐队之一,其音乐作品在全球范围内有着广泛的影响力。。

☆《漆黑清晨》是布雷特·安德森的首部回忆录,在本书中安德森以细腻深情的笔触回忆了自己童年以及青年时期的成长时光,完美地将个人记忆与时代背景相结合,为70年代以降的英国社会作了动人的描述。

☆安德森饱读诗书,其文笔细腻动人,《漆黑清晨》在饱含真情实感的同时,又有着其他音乐回忆录中难见的文学特质。本书出版后荣获《观察家报》《卫报》《伦敦标准晚报》《星期日泰晤士报》《每日电讯报》等权威媒体年度最佳书籍,被誉为《只是孩子》之后最好的音乐回忆录。

【内容简介】

在20世纪90年代席卷全球的英伦摇滚风潮中,“山羊皮”无疑是其中最具代表性的乐队之一,他们以独特的音乐风格和主唱布雷特·安德森标志性的外形和嗓音,为无数的乐迷熟知和喜爱。

《漆黑清晨》是“山羊皮”的灵魂人物安德森的首部回忆录,在书中他完整追溯了自己的成长轨迹与音乐历程。幼年时期,经历英国式贫穷带来的窘迫,挣扎在廉租房里、吃着色拉酱和廉价肉、面对被生活重压折磨的父母;成年后组建乐队与追求梦想的艰难和漫长,无人问津的窘境也一度让乐队前途未卜。而在历经一次次的挫败、尝试与磨合后,乐队终于迎来转机。

《漆黑清晨》以细腻的笔触描绘了个人成长的往昔岁月,更以其饱含深情的诗意给70年代以降的英国社会添加了一个动人的注脚。

【媒体推荐】

迷人、华丽,在不止一个时刻让人直觉兴奋……绝对不止是一本粉丝读物。——《卫报》

迷人、幽默、深刻。——《金融时报》

不可言喻的浪漫成长,边缘魔力的美丽提醒。——《唱片收集者》

丰富、悲伤,又诚实的故事。——GQ

完美的行文,在帕蒂·史密斯的《只是孩子》后,没有任何音乐回忆录比《漆黑清晨》更好地描绘了平凡中的美。——classic pop

book

拉下百叶窗的午后

8.8

内容简介:

最有纪念意义的演出∣最钟爱的作品∣最伤感的时刻∣最失败的专辑

这是布雷特·安德森的私人回忆,也是传奇英伦乐队山羊皮的完整历程。

摇滚乐队总是容易走上同一条老路,重复相似的故事。布雷特·安德森在这本他曾说过不会写的书里呈现了风格迥异的叙事。从20世纪90年代横空出世,到2003年宣告解散,安德森在书中历陈了山羊皮乐队生涯的重要时刻,并以坦诚的态度评述了乐队的成与败。对于音乐产业与流行文化,他也做出了极富洞见的评论。

在乐队生活之外,安德森也回望了自己曾经支离破碎的生活,他潜入内心深处,向我们展现了真诚、犀利而敏感的自我。

编辑推荐:

★全球极具影响力的乐队山羊皮主唱亲述乐队生涯 追溯乐队起伏与成员纠葛

这本书是对山羊皮乐队历程的一次回溯,亦是一次颠覆。山羊皮乐队于20世纪90年代横空出世,成为彼时极具话题性和关注度的乐队。而伴随着极高的声望,乐队也经历了媒体炮轰、成员失和等重重难题,布雷特·安德森作为旋涡中心的话题人物,以诚恳的声音讲述了这段历史。

★深度剖析音乐产业生态 每一个热爱音乐的人必读的诚意之作

布雷特·安德森曾说这是一本他不想写的书,而最终促使他写就这部作品的动机,是他希望通过自己的亲身经历展现更广阔的图景,揭示在一支支乐队背后音乐产业运转的真相。他回顾了乐队犯下的种种错误,坦率直接,同时毫不留情地指出当今音乐产业面临的问题,发人深省。

★知名DJ张有待作序,摩登天空创始人沈黎晖诚意推荐

有待和沈黎晖不仅是中国音乐圈内的资深人士,更共同推动了山羊皮乐队首次来华演出,由他们向中国读者推荐这本书非常具有纪念意义。

★英国多家媒体好评 读者诚挚推荐

安德森以优雅的文笔和真诚的语气献上了这部重量级作品,获得《卫报》《泰晤士报》《观察家报》等多家媒体好评,亚马逊和Goodreads读者也给出四星半的高分。

book

绝对恐惧

0

在喧闹拥挤的金虎酒馆,垂暮之年的赫拉巴尔邂逅了正值青春的杜卞卡,从而激发起创作灵感。他对杜卞卡身上洋溢的活力和激情充满向往,对自身局限和衰老感到恐惧,并将庞杂的知识与多年的思考,绵密无间地汇入一篇篇看似漫无目的的私昵信件中。这部书信体小说缱绻眷恋,不仅堪称当代情书的经典,更是极具代表性的赫氏奇思妙语。

book

塞巴斯蒂安·奈特的真实生活

0

“塞巴斯蒂安的面具紧紧贴在我的脸上。”

★ 弟弟解开早逝哥哥的人生之谜

★ 带有魔幻色彩的文学侦探小说戏仿

★ 埃德蒙•威尔逊最喜欢的纳博科夫作品

作为二十世纪公认的杰出小说家和文体家,弗拉基米尔•纳博科夫的作品对英文文学乃至世界文学都产生了不可磨灭的影响。本系列在已出版的二十余种纳博科夫作品中,精心挑选六种较具代表性的作品,以精装版全新面貌呈现,其中不乏《洛丽塔:电影剧本》等市面上难以寻见、读者翘首以盼的佳作。

《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》是纳博科夫早期代表作。主人公塞巴斯蒂安•奈特是一位行踪隐秘、特立独行的作家,不幸英年早逝。故事的第一人称叙述者V是塞巴斯蒂安的同父异母弟弟,为了反驳其他传记作者对已故哥哥的歪曲,他决心还原哥哥生前的“真实生活”,亲自为哥哥写一部传记。他仔细研究了哥哥的作品和少量遗留文件,走访了为数不多的知情人,抓住每一条线索,尤其要解开两场恋情之谜。渐渐地,一个有才华、有个性、有怪癖的小说作家形象呈现在读者面前,而叙述者本人也在调查和写作过程中不断反思,成了镜像般的又一个主人公。浓郁的色彩使这本书成为一部典型的唯美作品,它以华丽简净的方式探讨了时间、爱、死亡、艺术等永恒主题。

欢迎来到纳博科夫的小说世界,在文字魔法师的迷宫中畅游,做一个快乐的囚徒。如果文字能唤起至纯的感官享受,那么舍此无它。

book

维姆·文德斯宝丽来电影笔记

8.3

维姆·文德斯作为杰出的电影导演以及新德国电影运动的主要人物之一,在摄影方面所取得的成就也毫不逊色,曾在巴黎、汉堡、柏林、悉尼、上海、罗马、纽约等城市举办展览。本书是维姆•文德斯宝丽来摄影精粹集结,作者分享了20世纪70年代至80年代十年间的403张宝丽来照片,并配有36段富有韵律感的文字,记录了这位电影人在日常生活、旅途和工作中与朋友、演员、自己的崇拜对象之间的故事,以及他在各地和各种情境中的相遇与感悟,让我们得以感受他的心灵风景并私会他的旧时光。

book

偶像失格

7.2

🌟第164届芥川奖获奖作品。

🌟2021年日本文学类销量榜第一名。

🌟本屋大赏提名,全日本书店最受欢迎的书。

🌟上市半年加印50次、销量50万册!

🌟读卖、每日、周刊文春等日本多家主流媒体一致好评。

🌟21岁包揽文艺奖、三岛由纪夫奖、芥川奖的女大学生作家,引发全社会热烈讨论的话题之作。

🌟

这是一个追星女孩的故事。

也是一个偶像“从神坛跌落地面”的故事。

主人公明里今年高一,她有轻度注意力缺陷,学习成绩很差,经常被拿来和姐姐比较,不仅得不到家人的认可,校园生活和打工也不顺心,追逐偶像是她暗淡生活的一束光。

4岁那年,明里第一次看少年偶像的舞台剧,他扮演的彼得·潘像精灵一样从天而降。14岁那年,明里开始追逐偶像的一切。影视作品、音乐专辑、电视节目、广告代言、周边商品,她的生活被象征应援偶像的蓝色层层包裹。

可是有一天,偶像爆出了负面新闻,他殴打了粉丝……

🌟把“偶像塌房”写成小说,真实再现饭圈生态,震撼年轻一代,掀起女性阅读热潮。

book

不能承受的生命之轻

9.4

《不能承受的生命之轻》是米兰·昆德拉最负盛名的作品。小说描写了托马斯与特丽莎、萨丽娜之间的感情生活。但它不是一个男人和两个女人的三角性爱故事,它是一部哲理小说,小说从“永恒轮回”的讨论开始,把读者带入了对一系列问题的思考中,比如轻与重、灵与肉。

《不能承受的生命之轻》是一部意象繁复的书,其中装载了多种涵义:被政治化了的社会内涵的揭示、人性考察、个人命运在特定历史与政治语境下的呈现,以及对两性关系本质上的探索等。昆德拉将这些元素糅合在一起,写成一部非同凡响的小说——其中既有隐喻式的哲学思考,也有人的悲欢离合的生命历程的展现。

book

布拉格精神

8

*简体中文完整版

*捷克作家伊凡·克里玛思考威权与民主的思想杰作。“因为我创造,所以我反抗死亡。我建立一座比铜还持久的纪念碑。”

*一座充满悖谬与磨难终究寻获自由的城市,一个由卡夫卡、哈谢克、哈维尔建立的精神家园。

*“我花了相当时间才完全明白,通常并不是善与恶的力量在互相战斗,而仅仅是两种不同的恶的力量,它们在比赛谁能控制世界。”

*“文学并不是必须四处搜寻政治现实,或者为更换来更换去的制度担忧,它可以超越它们,同时仍然去回答制度在人们中间引起的问题。这就是我从卡夫卡中引出的最重要的教导。”

“对布拉格的精神和面貌最具影响力的不是自由,而是不自由,是生活的奴役,是许多耻辱的失败和野蛮的军事占领。世纪之交的布拉格已不再存在,那些记得这个时期的人也不再存在。犹太人被杀害,德国人被流放,许多伟大人物被驱逐后散居在世界各地,小店铺和咖啡馆关闭:这就是布拉格带给新世纪的遗产。

如果布拉格还仍然存在,还没有失去它的魅力或美,那是因为它非常结实,像它的人民一样,一直坚持他们不屈不挠的精神。”

《布拉格精神》是捷克作家伊凡·克里玛著名评论集,收录了他为《格兰塔》写作却无法在捷克国内发表的文章,以及90年代在国际文学会议上的演讲内容,首次出版即为英文版。作品分为五个部分,包括克里玛在集中营度过的童年,对捷克历史上几个重要转折点的评论,以及1968、1989年前后社会环境与思想上的变化。在同名文章《布拉格精神》中,克里玛描述了这座由卡夫卡、哈谢克、哈维尔等人建立起来的精神家园,它“悖谬”、文化丰富、屡经灾难却始终乐观。在菲利普·罗斯和他的对话录《重返布拉格》中,克里玛谈论了当代捷克知识界对瓦茨拉夫·哈维尔和米兰·昆德拉这两位享有国际盛誉的作家的看法。最后一个部分《刀剑在逼近》详细分析了卡夫卡的人生、作品与书中人物,是克里玛对卡夫卡的精彩评传。

book

雷峰塔

9

★张爱玲自传小说三部曲之一

★道尽身世谜团、家族荣枯,堪称民国版《红楼梦》

★四十年心路呈现,细致更胜从前

★2016新版 画家冷冰川专门创作封面图

是那个凋零、残败的家,喂养了她,也囚禁了她。

始终,她都在挣不脱的家族记忆之塔攀附、回旋,无止无休。

《雷峰塔》是张爱玲以自己四岁到十八岁的成长经历为主轴,糅合其独特的语言美学所创作的自传体小说。情节在真实与虚构间交织,将清末民初的社会氛围、人性的深沉阴暗浓缩在这个大家族里。从《雷峰塔》《易经》到《小团圆》,晚年寓居国外的张爱玲反复重述着生命中最晦涩的心事,但每次出手均以不同的角度、方式,极致细腻地铺写她对周遭不同人事物的爱恨情结,让我们读来震撼惊心之余,更能逐渐将张爱玲的传奇拼凑完整。

book

易經

9.5

★张爱玲自传小说三部曲之一

★道尽身世谜团、家族荣枯,堪称民国版《红楼梦》

★四十年心路呈现,细致更胜从前

★2016新版 画家冷冰川专门创作封面图

对母亲的依恋、断绝,毁坏了她,也成就了她

正如《易经》的变与不变,互为表里,教人惊诧愕然。

接续《雷峰塔》的故事,《易经》描写女主角十八岁到二十二岁的遭遇,同样是以张爱玲自身的成长经历为背景。张爱玲曾在写给好友宋淇的信中提及:“《雷峰塔》因为是原书的前半部,里面的母亲和姑母是儿童的观点看来,太理想化,欠真实。”相形之下,《易经》则全以成人的角度来观察体会,也因此能将浩大的场面、繁杂的人物以及幽微的情绪,描写得更加挥洒自如,句句对白优雅中带着狠辣,把一个少女的沧桑与青春的生命力刻画得余韵无穷。

book